ドラえもんは、「どこでもドア」や「タケコプター」などのひみつ道具を使って、のび太君の瞬間移動や空中飛行といった数々の願いを叶えてきました。

そして今、私たちもスマートフォン(以下、スマホ)という携帯機器を活用することで、かつては夢のようだった多くの「願いごと」を現実のものにできるようになっています。

たとえば、私たちが世界中のさまざまな場所にいる人々とつながりたいと思った時、スマホはその場所の映像を瞬時に映し出し、さらに現地の人たちとリアルタイムで連絡を取ることができます。また、空を飛びたいという願いも、スマホでヘリコプターを予約すれば実現可能です。

このように、スマホは私たちの生活を大きく変える非常に便利な道具ですが、一方でシニア世代にとっては「使いこなすのが難しい」と感じることも少なくありません。

その理由としては、スマホの機能が多岐にわたることに加え、情報量が膨大であることがあげられます。さらに、操作方法や用語の変化が非常に速く、従来のスマホ学習塾では、このような変化に十分対応できる効果的な学習方法が、まだ確立されていない現状が、難しさに拍車をかけています。

若い世代は、試行錯誤を重ねたり、家族や友人の助けを借りたりしながら自然に使い方を覚えていきますが、十分なサポートが得られにくいシニア世代にとっては、スマホは「使いにくい機器」となり、その壁を乗り越えるのが難しいのが実情です。

そこで本ブログでは、現状のスマホ学習塾が抱える課題を見直し、YouTube動画やGoogle検索、さらにはChatGPTなどのAIツールを活用し、誰でも無理なく学べる体制を整えた「シニアが1人で学べる」スマホ学習塾を開講しました。

どうぞ、本ブログに気軽にご参加ください。

*本ブログにおけるキャラクターは『スマえもん』です。アイコンで作られた、表情豊かで親しみやすい存在ですので、ぜひかわいがってください。

はじめに

スマートフォン(スマホ)は、通話やメールが中心だった昔の携帯電話(いわゆる「ガラケー」)に比べ、日々の生活をより便利にしてくれる通信機器です。

たとえば、銀行振込は自宅からスマホのアプリで行えますし、電車やバスの支払いもスマホをかざすだけでキャッシュレス決済が可能です。さらに、いつでもどこでも、知りたい情報や美しい映像をすぐに見ることができます。

また、スマホにはパソコンのような機能も備わっており、趣味を楽しむ、仕事に活用するなど、さまざまな場面で力を発揮します。

今では、スマホは「生活に欠かせない道具」となっており、シニアの方々にとっても、上手に使いこなすことがますます大切になっています。

そこで、このブログの「シニアが1人で学べる」スマホ学習塾を活用し、スマホの使い方を身につけてください。基本操作をマスターすれば、日々の暮らしがより快適になるだけでなく、これから進化していくAI(人工知能)やさまざまなデジタル技術とも、無理なく付き合える力が身につきます。

そして、ぜひ皆さんの身近にいる「スマホの使い方で困っている方」にも、このブログをご紹介ください。多くのシニアの方が、スマホを使いこなし、便利で楽しいデジタル生活を満喫できるようにしていきましょう。

シニアにとってのスマホ

スマホの普及率概要

2024年8月に総務省が発表した「通信利用動向調査」によると、2008年にiPhone3Gがソフトバンクモバイルより発売されてから、スマホの普及は急速に進みました。

日本国民におけるスマホ普及率は90.6%、

60歳代では90%以上

70歳代では60.6%

80歳代以上では27.3%

NTTドコモ モバイル社会研究所のシニア調査(2025年1月実施)

60歳代では89%~90%

70歳代では84%~85%

80歳代は60%前後となります。

データーでブレがあるのは、「所有」での普及率、「利用可」での普及率等による調査方法の違いで数値が変動しています。

シニアがスマホを利用しない主な理由とその要因

総務省よる「スマホを所有していない方」や「スマホを所有しても利用できていない方」に対する調査では、19.3%の人がその対象となっております。

そして、その主な理由についても下記の回答を頂いております。

① 自分の生活には必要ないと感じている(52.3%)

特に社会から孤立した独り暮らしの方や地方在住の方は、スマホを活用した便利な社会の変化に触れることが無いため、スマホそのものの必要性を感じることが出来ない状態にあります。

② 必要があれば家族に任せている(37.9%)

スマホを利用しなくても、社会生活おける必要最低限の事は家族の協力で対応できているので、現状ではスマホの必要性を感じていない。

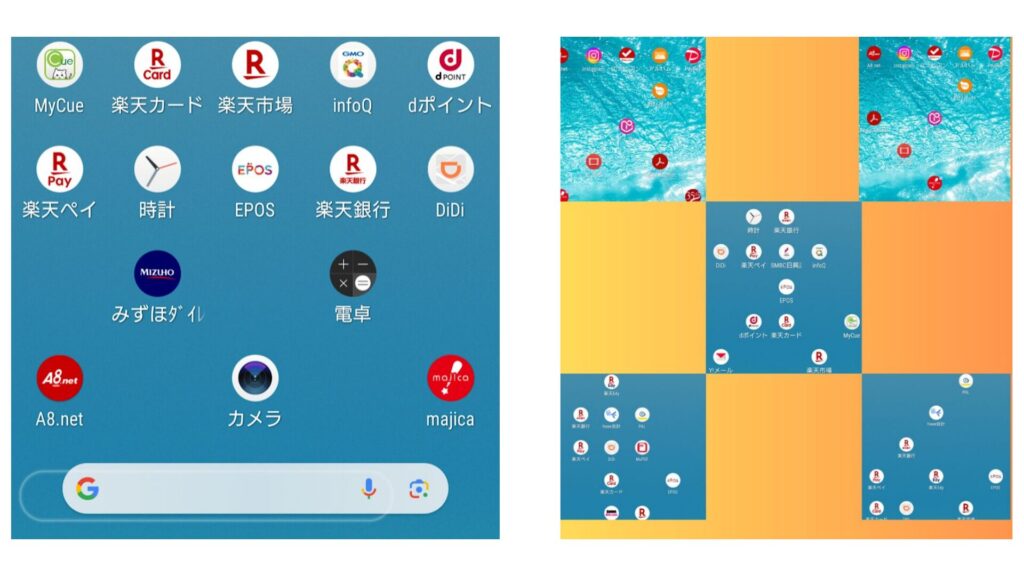

③ 使い方が分からない(36.6%)

スマホを持っていても、スマホ本来の使い方が習得できていないため、従来のガラケー(フィーチャーフォン)並みの簡単な機能(通話やメールのみ)しか利用できていない方が多い。

④ 情報漏洩や詐欺被害のトラブルが心配(28.7%)

スマホについては詳しい知識が無いので、情報漏洩や詐欺被害などのトラブル発生の情報を見聞きすると、スマホを利用する事に不安を感じる。

⑤ 購入や利用にかかる料金が高いと感じている(23.6%)

ガラケーや固定電話に比べると初期投資や維持費に費用がかかりすぎる。

このような回答から、シニアがスマホを使わない主な理由が明らかになりました。そこで、本ブログではシニアの方によりスマホを知っていただく目的で、「スマホの必要性」や「スマホの使い方を習得する方法」などについての説明を進めます。

スマホを使ってみよう

スマホは何がいいんだろう?(スマホの必要性)

孤立を防ぎ、世代間の壁をなくすツール

スマホは、家族や友人との連絡を取りやすくするだけでなく、SNSやビデオ通話を通じて人と人とのつながりを深め、孤立を防ぐための大切な道具です。

スマホを使いこなすことでデジタル技術に親しめるようになり、若い世代との共通の話題も生まれ、自然と世代間の距離を縮めることができます。

スマホが窓口、デジタル化やAI活用社会

デジタル化が進む日常生活では、キャッシュレス決済、オンラインショッピング、公共サービスへのアクセスなど、日常の多くの場面でスマホが活躍しています。スマホ一台で、暮らしの利便性が大きく向上します。

AI(人工知能)の進化により、情報収集や文章の校正、日常のちょっとした疑問の解決まで、誰でも簡単にAIの力を活用できる時代になりました。シニアの方にとっても、日々の暮らしをサポートする強力なツールとなっています。

充実生活は、公共サービスへのスマホアクセスで

行政手続きや医療サービスなどの公共サービスは、スマホから簡単にアクセスできるようになっています。スマホを使わないままでいると、必要な情報が手に入らなかったり、手続きが遅れてしまったりと、生活の質が下がってしまう可能性もあります。

どうしたらスマホを使いこなせる(スキルの習得)

これから、スマホを使いこなすために必要な4項目を説明しますので、しっかり学習して身に着けてください。

あなたの近くに、スマホの使いかたを教えてくれる方が居るなら指導を受けて下さい。

誰からも指導を受けられない方は、本ブログの「シニアが1人で学べる」スマホ学習塾を活用して使い方を身に着けてください。

次項の(Ⅰ)ー1 入門講座 初めてのスマホ 及び (Ⅰ)ー2 入門講座 主要アプリの活用 で講義を行います。

スマホの特有な用語と操作を覚えよう

スマホの特殊な用語や基本的な操作を習得するには、反復練習が重要です。繰り返しの学習で習得してください。

スマホの安全な使い方を学ぼう

スマホを安全に使うには、安全に使うための講習が必要です。このブログで詐欺などの犯罪に対する防止策や操作ミスのトラブル対応策などの安全な使い方をしっかり学習してください。

疑問点や問題点を解決するアプリの活用を学ぼう

あなたの疑問点や問題点の解決に当たって、GoogleやChatGPTなどのAIアプリを積極的に活用してください。スマホの取扱い方法や人生の問題点まで、解決に向けた最強のアドバイザーとなるでしょう。

スマホを介した公共サービスに慣れ親しもう

公共サービスはデジタル化が進み、居ながらにして様々な手続きが出来るように進化しております。これらを利用するには、チャレンジ精神をもって、それぞれのサービスが求める利用手順に従ったスマホ操作の仕方に慣れ親しむことが大切です。

「シニアが1人で学べる」スマホ学習塾を開講します

学習塾の方針

本学習塾は、スマートフォンの操作に不安を抱えるシニアの方々に向けて、「1人でも安心して学べる」スマホ学習塾として開講いたします。身近に教えてくれる人がいなくても、自分のペースで無理なく学べる環境を整え、スマホを安全にそして便利に活用できることを目的としています。

学習塾の4つの特徴

一人でも学びやすい学習内容

①主な対象者

・スマホ操作が全くできない初心者の方

・一人暮らしや過疎地にお住まいで、近くに教えてくれる人がいない方

・スマホ操作に不安があり、使いこなせていない方(いわゆる“スマホ難民”)

②反復学習に適した基礎学習

映像を活用した特殊用語や基本操作の重点学習

コアコンシェル様がYou Tubeに投稿されている「0から始めるスマホ入門コース」へリンクしての学習となります。繰り返しの反復学習に適した講義内容となっております。

③スマホに関する全体構成の把握

通信環境、スマホの本体や通信仕様などの選び方、導入にかかる費用の目安など。

スマホの習熟度に合わせたステップアップの学習

・習得度に応じたステップアップ学習

基礎的なスマホ操作の学習を終了すると、「もっと便利な暮らしを目指して」実用的なスマホ操作へとステップアップします。

特にAI(Google検索やChatGPTなど)の学習では、日常の疑問点や問題点の解決に結びつくスマホの操作を学びます。

初心者~熟練者まで対応する幅広いカリキュラム構成

・基礎編:スマホの基本的な仕組みや操作

基本的なアプリの活用、AI(GoogleやChatGPTなど)の活用

・実践編:公共サービスの利用、SNSへの参加、,インターネットの活用

・応用編:格安スマホ、副業や投資、ブログ対応

安全なスマホ利用に対する充実した講習内容

・スマホ利用の心得は、法律の厳守、社会的マナーを守る、個人情報の的確な管理

・詐欺やトラブルに巻き込まれないための対策

・スマホの紛失や故障時の対応方法

この学習塾では、「わからないことをそのままにしない」「ひとりでも学べる安心感」を大切にしています。ぜひ、ご自身のペースでスマホスキルを高め、より豊かで安全なデジタルライフを楽しんでください。

スマホを学習するときの注意点

家族や友人のサポートを受ける場合

家族や友人からスマホの使い方を教えてもらうのは、身近で安心できる方法ですが、以下のような制約もあります。

・相手の都合に左右されやすい

あなたが学びたいと思っても、家族や友人が忙しい時には指導を受けられないことがあります。

・継続した学習が難しい場合もある

教えてもらえる時間や頻度にバラつきがあり、継続的な学習が中断される可能性があります。

相手の都合を十分に理解しながら、無理のない範囲でサポートを受けるよう心がけましょう。

既存の学習塾や解説書を活用する場合

スマホに関する学習を短時間で一気に行うスタイルは、シニアの方にとって以下のような

負担になりやすい点があります。

・情報量が多すぎて混乱しやすい

一度に多くの知識を詰め込もうとすると、かえって理解が追いつかなくなることがあります。

・解説の内容が専門的で難解な場合がある

特に冊子やマニュアルでは専門用語が多く、理解しにくいことがあります。

必要な学習内容を絞り込んだシンプルな学習方法から始めることをおすすめします。

学習塾を活用しない「独学」での注意点

独学には自由度がある一方で、以下のようなリスクや課題があります。

・知識の偏りが起こりやすい

全体の仕組みや基本から応用までの流れを把握せず、断片的な理解で終わってしまう可能性があります。

・専門用語や機能の理解が不十分になる

スマホ特有の言葉や設定が分からず、誤操作やセキュリティ上の問題が発生することもあります。正しい対応を心がけてください。

・安全性の確保が難しい

詐欺対策や個人情報の管理など、必要な安全知識が不足したままスマホを使うことで、トラブルに巻き込まれる危険性もあります。

まとめ

スマホの学習にはそれぞれの方法にメリット・デメリットがあります。学習を始める前に、自分に合った学び方を見つけ、無理なく着実に習得を目指しましょう。

スマホの取扱いに関するシニアの主な質問事項について

詳細の内容把握や具体的な対策については、本学習塾の各項目を参照して対応を進めてください。

若い方はスマホの用語や取り扱いを簡単に覚えられる

若い方も簡単にスマホの用語を覚えたり、スマホの操作ができる訳ではありません。若い方は、スマホを生活の必需品として肌身離さずに持ち歩いて活用し、また、友達同志で教えあいながらスキルアップを図っています。

手が乾いて画面タッチ操作がしにくい

てぶくろモードで解決。「設定」アプリを起動して「画面設定」「詳細設定」「てぶくろモード」をONにして操作。

通話の切断の対応について

通話終了後に画面が暗くなり切断されたと思ったが、切断されておらずに高額請求が来た

一般的には画面に表示される「終了」や「切断」ボタンをタップする。Androidの機種は電源ボタンを長押しする機能などがあります。

この様な通話終了動作でも切断できていない不安が残りますので、「①自分でOFFした②相手にOFFしてもらった」のどちらかで完全に切断した事を都度確認してください。

格安SIMの解約について

格安SIMのスマホを使ったが容量が1年でいっぱいになり解約を申し出るとオンラインでの解約手続きとなり、解約ができない

⇒Googleの検索窓に「格安SIMの名前と解約方法について」を入力して処理方法を呼び出してください。解約手順に従って正確に解約手続きを進めてください。

ログインの仕方が解らない、パスワードを忘れてしまう

開こうとするアプリには必ず「IDやパスワードを忘れた方」のコメントがあります。指示手順に従って正確にIDやパスワードの再発行手続きを進めてください。

ID、パスワード等の重要事項はノートを用意して記録してください。尚、Google chromeにあるパスワードマネージャーを利用するとパスワードの自動作成、保護を図ります。

アプリ内課金が発生する

AppleもGoogleもアプリ内課金はパスワード入力で購入、購入しないを選択できるオプションがありますので設定をして下さい。 そして、課金する場合はアプリの内容を理解したうえでアプリ内課金を決断してください。

課金を実行する前に課金解除の方法を確認しておいてください。これは、アプリの活用中に不審に思う事象が発生したらいつでも解除を行い、被害を最小限に留める対応となります。

スマホの盗難・紛失のリスクについて

盗難・紛失に合うと個人情報漏洩、不正利用、さらには色々な犯罪につながる可能性が発生する。これらを防止するためには、契約先キャリア会社へのスマホ利用停止依頼、警察への盗難や紛失の届け出等を早急に対応してください。

日常的には、スマホに記憶されている家族や知人の電話番号、契約先キャリアの電話番号、スマホの主要アプリにおけるIDやパスワードなどをノートに記載して残しておいてください。更に、盗難・紛失時の対策のシュミレーションを行っておいてください。